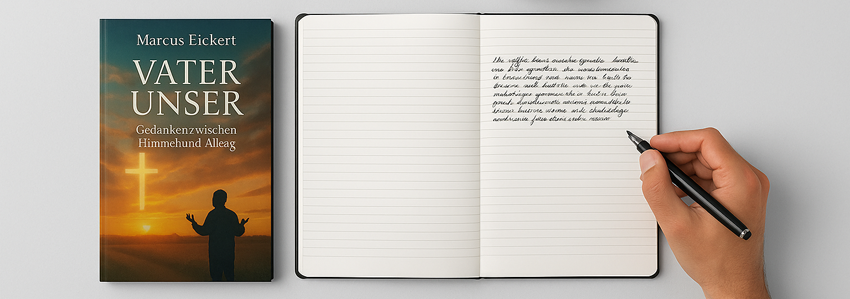

Ich schreibe keine Texte. Ich schreibe Andachten. Das ist ein Unterschied. Denn was ich da schreibe, soll nicht nur gelesen, sondern gehört werden können. Ich stelle mir beim Schreiben vor, dass jemand zuhört. Jemand, der mitten im Alltag steht. Jemand, dem nicht nach theologischer Abhandlung ist, sondern nach einem Wort, das trifft. Ein Wort, das trägt. Vielleicht sogar tröstet.

Ich bin kein Schriftsteller. Ich bin Erzähler. Ich erzähle von dem, was mir begegnet. Im Dorf, beim Spaziergang, im Gespräch, im Warten und im Weitergehen. Die Themen kommen zu mir, nicht umgekehrt. Ich muss nur hinschauen. Hinhören. Und manchmal auch aushalten.

Was ich schreibe, hat keine Pointe, sondern eine Richtung. Es geht um das, was uns bewegt, manchmal lähmt, oft genug überfordert. Und um das, was dann doch durchhält. Die Hoffnung. Der Trost. Die Gnade.

Ich schreibe, weil ich glaube. Und ich glaube, weil ich schreibe. Das eine hält das andere wach. Und manchmal ahne ich, dass das, was mir da aufs Papier kommt, vielleicht gar nicht nur von mir ist. Vielleicht ist es ja ein geliehenes Wort. Von Gott. Für einen Moment. Für einen Menschen. Für ein Herz.

Darum schreibe ich. Woche für Woche. Wort für Wort. In der Hoffnung, dass es irgendwo ankommt.